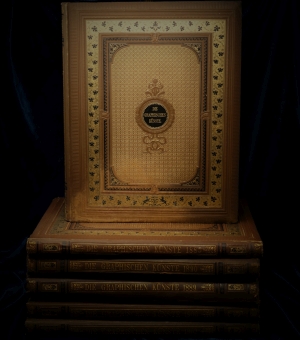

Graphischen Künst, Die

Jahrgänge VII, XII, XIII, XIX, XXIII, XXV-XXIX

Los 528

Zuschlag

900€ (US$ 1,023)

Die Graphischen Künste. Jahrgänge VII, XII, XIII, XIX, XXIII, XXV-XXIX. Mit zahlreichen Abbildungen im Text und Tafeln, diese teils in Original-Graphik oder farbig. 38,5 x 29 cm. Profiliertes OLeinen (teils mit unterem linkem Wasserfleck, berieben, bestoßen) mit reicher Rücken- und VDeckelvergoldung (6) bzw. OLeinen (größerer Wasserfleck, berieben, bestoßen, leicht fleckig) mit Rücken- und VDeckeltitel sowie Deckelillustration in rot. Wien, Gesellschaft für vervielfältigende Kunst, 1885-1906.

Die graphischen Künste "Die graphischen Künste" ist eine umfangreiche und ausführliche Reihe, die einen Blick in die Welt der Kunst verschafft. Werke aus verschiedenen Epochen und Kulturen werden hier mit ihren Künstlern analysiert und abgebildet, darunter Andreas Achenbach, Albrecht Dürer, James Ensor, Laurens Storm van's Gravesande, Hiroshige, Hans Holbein, Adolph Menzel, Emil Orlik, Raffael, Rembrandt, Jacob van Ruysdael, Franz Stuck und Hans Thoma. – Alle mit Wasserfleck im vorderem Buchblock, teil stärker betroffen, leicht fleckig. Ordentliche Exemplare.

Nagler, G(eorg) K(asper). Die Monogrammisten und diejenigen bekannten und unbekannten Künstler aller Schulen, welche sich zur Bezeichnung ihrer Werke eines figürlichen Zeichens, der Initialen ihres Namens, der Abbreviatur desselben etc. bedient haben. 5 Teile und Generalindex, zusammen in 5 Bänden. Mit zahlreichen Abbildungen von Monogrammen. 23 x 14,5 cm. Marmorierte Halblederbände d. Z. (etwas berieben, teils mit kleineren Schabspuren am Rücken, 1 Gelenk angeplatzt, Rücken ausgeblichen) mit goldgeprägtem RTitel. München & Leipzig, G. Hirth, (1877-1920).

Nachdruck des unentbehrlichen Nachschlagewerks. – Papierbedingt schwach gebräunt, Innengelenk von Band I schwach angeplatzt.

Réau, Louis

La gravure d'illustration en France au XVIII. siècle

Los 531

Zuschlag

180€ (US$ 205)

Réau, Louis (Hrsg.). La gravure d'illustration en France au XVIII. siècle. 3 Bände. 3 Bl., 127 S.; 4 Bl., 82 S., 1 Bl.; 3 Bl., 69 S., 1 Bl. Mit 242 teils Tafeln (teils in Todruck). 32 x 24,5 cm. Rotes, beige- und türkisfarbenes Halbmaroquin d. Z. (kaum berieben) über 5 Bünden mit goldgeprägten RTitel, breiten Lederecken, feinen Goldfileten und Marmorpapier-Deckelbezug sowie KGoldschnitt. Paris und Brüssel, G. van Oest, 1928.

Immer noch das am meisten zitierte Werk zur graphischen Kunst Frankreichs im Rokoko. Die Bände gliedern sich: 1) "La Gravure de Genre de de Mœurs" von Emile Dacier. Mit 86 Tafeln. - 2) "La Gravure de Portraits et de Paysasges" von Jeanne Duportal. Mit 84 Tafeln. - 3) "La Gravure d'Illustration" von Louis Réau. Mit 72 Tafeln. – Nur gelegentlich gering stockfleckig, Tafeln meist sehr sauber und frisch. Die großen Bände in bemerkenswert schönen und festen Einbänden.

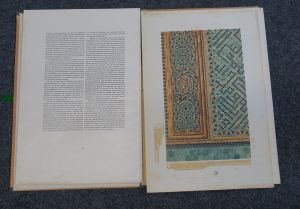

Sarre, Friedrich. Konia. Seldschukische Baudenkmäler. 2 Bl., 30 S. Mit 12 (davon 7 farbigen) Tafeln. 54 x 37 cm. OBroschur und lose Bl. in OHalbleinen mappe (lichtrandig und etwas fleckig; ohne die Schließbänder). Berlin, E. Wasmuth, (1921).

Denkmäler persischer Baukunst, Teil I. Dokumentation zu den Baudenkmälern der Hauptstadt Ikonion des im 11./12. Jahrhundert bestehenden Seldschuken-Sultanats, seit 1923 türkisch. – Etwas gebräunt und leicht fleckig, insgesamt wohlerhalten.

Schmitz, Hermann. Vor hundert Jahren. Festräume und Wohnzimmer des Deutschen Klassizismus und Biedermeier. Tafelband (ohne den Textband). 3 (statt 4) Bl. Mit 28 montierten Farbtafeln auf Karton. 15 x 21 cm (Farbtafeln). 34 x 44 cm (Karton). In OHalbleinenmappe (Rücken mit Einrissen, etwas angestaubt, leicht berieben und Titelschild an der rechten Ecke gelöst). Berlin, Verlag für Kunstwissenschaft, 1920.

Nicht bei Arntzen-Rainwater (vgl. aber P63 und P644, andere Titel). – Reich farbig illustrierter Tafelteil des zweibändigen Werkes von dem Kunsthistoriker Hermann Schmitz (1882-1946). Die Tafeln zeigen zahlreiche sehr schöne und farbenreiche Abbildungen von Innenräumen aus der Zeit des deutschen Klassizismus und Biedermeier. – Das letzte Blatt Textheftes fehlt, Tafel 14 mit hinterlegter Fehlstelle am Kopfsteg, Papierbedingt gebräunt, ordentlich.

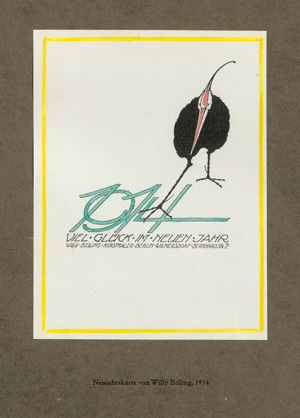

Zur Westen, Walter von

Vom Kunstgewand der Höflichkeit, Glückwünsche Besuchskarten und Familienanzeigen aus sechs Jahrhunderten

Los 535

Zuschlag

200€ (US$ 227)

Zur Westen, Walter von. Vom Kunstgewand der Höflichkeit, Glückwünsche Besuchskarten und Familienanzeigen aus sechs Jahrhunderten. VIII, 305 S. Mit gestochener Titelvignette und Zwischentitel v. M.Behmer sowie zahlreichen Orig.-Graphiken v. M.Behmer, B.Héroux, F.Hollenberg etc. 33 x 24,5 cm. OHalbpergament (lichtrandig, Kanten etwas beschabt) mit montiertem RSchild und goldgeprägtem RTitel. Berlin, Otto von Holten, 1921.

Erste Ausgabe. Eines von 550 Exemplaren (Gesamtauflage: 600). Überaus aufwändiges Sammelwerk mit zahlreichen Graphiken u. a. von Künstlern wie Georg Broel, Alexander Liebmann, Felix Hollenberg, Marcus Behmer, Hanns Bastanier, Bruno Heroux, Adolf Kunst, Otto Blümel, Richard Graef, M. E. Philipp (signiert) und weitere. Es finden sich – Kaum fleckig. Wenige Graphiken mit leichtem Abklatsch. Wohlerhaltenes Exemmplar.

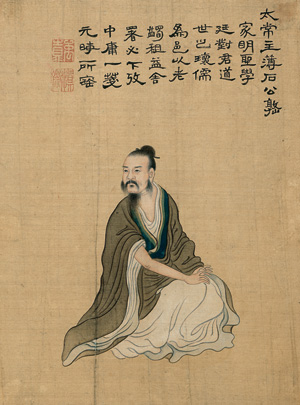

Konfuzianische Philosophen

3 originale Gouachen auf Seide. Mit Pinyin-Texten

Los 605

Zuschlag

500€ (US$ 568)

Konfuzianische Philosophen. 3 originale Gouachen auf Seide. Mit Pinyin-Texten und jeweils 1-2 Hankos des Künstlers. Ca. 26,5 x 20 cm. Auf Papier bzw. Pappe montiert. Format 33,5 x 26 cm. China Ende des 18. - Anfang des 19. Jahrhunderts.

In der Tradition der chinesischen Gelehrtendarstellungen gehaltene Darstellung dreier Philosophen des Konfuzianismus und des Taoismus, hier in überaus feiner Deckfarbenmalerei auf Seide. Ein Gelehrter ist hinter einer Bank gelagert, auf der er sich mit gekreuzten Armen abstützt, ein weiterer hockt auf dem Boden, seine beiden Hände auf seinem Knie, den Blick bedeutsam in die Ferne gerichtet. Das dritte Bild zeigt einen Philosophen auf einem weichen, reich bestickten Kissenbett, seine roten Schuhe stehen davor, während ihm sein Adlatus eine Schrifttafel reicht. – Teils etwas angestaubt, mit kleinen Knickrillen und vereinzelten leichten Fleckchen. Gebräunt und mit wenigen Oberflächenbereibungen (bei dritten Bild mit wenigen Abplatzungen der Farbe im Mantel des Dargestellten). Überaus dekorativ.

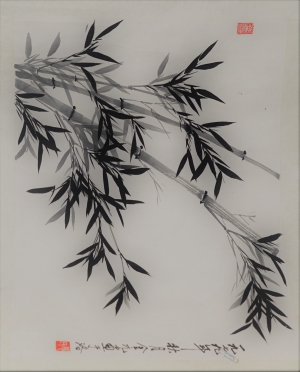

Qi Baishi. - Bambus mit Blättern. Pinselmalerei in Grau und Schwarz auf Papier, mit Bezeichnung in Pinyin und zwei roten Stempeln. 33,5 x 44 cm. Montiert in weißen Seidenbrokatrahmen 42,5 x 61 cm. China um 1961.

Der Titel liest sich wohl "Yuán liujiu nián quán jizu lizi" (Neunundsechzig Jahre Quanjiulizi o.ä.), es handelt sich wohl um ein Ephemerum zu einem Jubiläumsanlass. Duftige, sehr gekonnte und sehr dekorative Malerei im Stil des großen Qi Baishi. – Kaum fleckig, unwesentliche Randläsuren, schönes Blatt.

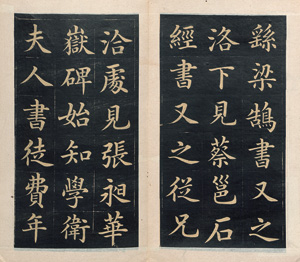

Wang Xizhi. Chinesische Federzeichenkunst - die Kunst der Kalligraphie. Album mit 279 kalligraphischen Musterbuchstaben in Steinabrieb auf 16 S. Leporello mit 16 Bl. Mit 2 Weichholzdeckeln (nur leicht berieben und abgegriffen bzw. angestaubt) und montiertem Titelschild. China um 1880.

Kalligraphie-Musterbuch nach dem bedeutendsten chinesischen Kalligraphen Wang Xizhi (307-365), der am Ende der Jin-Dynastie lebte. Seine überaus feinen Zeichnungen von Schriftzeichen, den chinesischen Pinyin, sind bis heute maßgeblich für die gesamte Schriftkultur sowohl Chinas, als auch für die anderen, auf den chinesischen Zeichen basierenden Schriftsprachen wie das Koreanische (Hanja) oder das Japanische (Kanji). Schon im 4. nachchristlichen Jahrhundert hatte Wang Xizhi zusammen mit seinem Sohn Wang Xianzhi (344-386) somit das schrifttheoretische Fundament der chinesischen Sprache gelegt. Von den nachweislich Tausenden von Musterkalligraphien hat sich jedoch kein Original erhalten.

Dafür wurde jedoch schon früh die Reproduktionskunst perfektioniert, etwa bei der hier vorhandenen Technik des Steinabriebs, der Frottage. So erscheinen die Pinyin hier in bemerkenswert exakter Zeichnung in Papierweiß auf Schwarzgrund, jeweils in einer 3x6-Schrifttafel mit quadratischen Feldern. Das Leporello erlaubt es, durch Ausfalten des Buchs alle Tafeln synoptisch zu betrachten und die bestechende Schönheit der Kalligraphie zu studieren.

Offensichtlich wurde das Buch zu Lernzwecken 1935 nach Frankreich verbracht, auf dem Vorderdeckel findet sich ein montiertes hs. Schild "Canton Tung-shang. 1935. Mauricette Hallet. Domaine de la Billardière à Vicq. s/. Nahon. Indre". – Oben ein Bleistiftspruch "Méprisez le mépris et surmontez la haine!!", an den Rändern der ersten Tafel wenige saubere hs. Übersetzungsversuche in Blei oder Tinte, kleine Eckbestoßung. Sonst kaum Gebrauchsspuren, sehr schönes Exemplar dieses seltenen Kalligraphie-Musterbuchs.

Zhao Yong. Barbar entführt Edeldame in Berglandschaft. Chinesische Deckfarbenmalerei, Rollbild auf Seide. In braunem Seidenbahnen-Rahmen. Darstellung 180 x 40 cm. Unter Glas in vergoldeter Holzprofilleiste gerahmt 142 x 57 cm. China 19. Jahrhundert.

Szene mit dem Raub einer Edeldame durch einen Barbarenkämpfer: Ein schwarzes, ein weißes Pferd in bizarrer Berglandschaft, die sich bis zum verblauenden Wolkenpass - dem extremen Hochformat entsprechend - nach oben staffeln. Zugeschrieben werden kann das Motiv an den chinesischen Maler Zhao Yong (1289-1363), von dem es ein Künstler wohl des 19. Jahrhunderts auf Seide kopierte. – Vollständig aufgezogen, altersbedingt teils stärker gebräunt, nur vereinzelt leicht feuchtrandig (vornehmlich unten im Rahmen), kaum fleckig, nur unwesentlicher Berieb, Gebrauchsspuren, aber sehr dekorativ. Versand nur ohne den Glasrahmen.

Wu-tschin

Passierschein zur Verbotenen Stadt. Schwarzdruck mit Pinyin-Schriftzeichen

Los 614

Zuschlag

650€ (US$ 739)

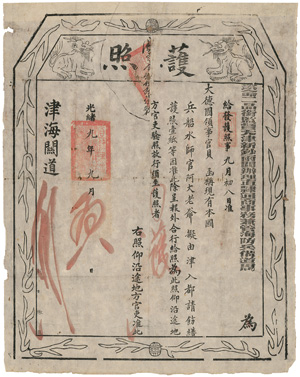

Peking. - Wu-tschin. Passierschein zur Verbotenen Stadt. Schwarzdruck mit Pinyin-Schriftzeichen und Rahmenbordüre sowie kleinen Vignetten und 3 rote Stempelabdrucken auf Chinapapier. Ca. 57 x 44 cm. China, Peking um 1840.

Wu-tschin, wörtlich die "Beantwortung einer Passangelegenheit" ist in zwei großen Pinyin-Buchstaben aus dem klassischen chinesischen Alphabet über die temporäre Genehmigung, die Purpurne Verbotene Stadt und alten Palast Gùgông im Zentrum von Peking zu betreten, gesetzt:

"Die ersuchte Genehmigung erstreckt sich auf den Zeitraum vom ersten Tage des neunten Monats innerhalb des Neunten Jahres der Regierung des Kaisers Kwong sû, also für acht Tage. Diese Zustellung des Passes/Passierscheins ergeht durch den Konsul des Deutschen Reiches an seine Exzellenz Mang Zoh-jin, Kommandeur der deutschen Marine. Es wird höflichst ersucht um bereitwilliges Wohlverhalten der Soldaten, sowohl beim Passieren der Stadttore, wie auch bei längerem Verweilen im Bezirk des kaiserlichen Palastes (...). Die Zuleitung des Passes erfolgt auf schnellstem Wege durch den Konsul. Wohlergehen und Friede", dann folgt die Unterschrift des Staatssekretärs der chinesischen kaiserlichen Marine und dessen große Unterschrift in roter Tusche über dem Amtsstempel.

Es handelt sich also um einen Passierschein, der unter dem

Kaiser Wenzong (1831-1861) erlassen wurde. Dieser regierte als viertletzter Kaiser der Qing-Dynastie das Reich der Mitte von 1850-1861 und zeichnete die Schriftdokumente mit seinem Tempelnamen "Yizhu" bzw. seiner Regierungsdevise Xiánfeng, die im Mandschu-Chinesisch dann mit "Allgemeines Wohlergehen" übersetzt werden kann. Hintergrund ist wohl der erste Opiumkrieg (vom 4. September 1839 bis zum 29. August 1842), zu dem auch Deutschland Vermittler nach China geschickt hatte.

Um die Urkunde zu schützen und unverwechselbar als Dokument zu machen, sind oben zwei Drachenhunde dargestellt, und den Rahmen zieren geweihähnliche Ornamente. – Stärker fleckig, mit Knick- und Knitterspuren, kleinen Löchlein und geringen Randläsuren, insgesamt aber noch in bemerkenswertem Zustand, kann man doch davon ausgehen, dass solche Ephemera bzw. Akzidenzdrucke ja nur einem temporären Zweck dienten, während dieser Zeit aber stets bei sich getragen wurden und dementsprechend oft erheblich Gebrauchsspuren mitbekamen. Deutlich kann man die mehrfache Faltung erkennen, die es erlaubte, den großen Schein in eine am Körper befindliche Tasche zu stecken. - Ein Blatt mit der Transkription beiliegend.

Tonkin-Kampagne

Chinesische Schlachtendarstellung des Krieges der Schwarzflaggen

Los 616

Zuschlag

320€ (US$ 364)

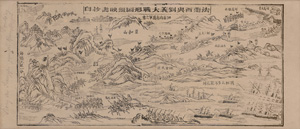

Tonkin-Kampagne. Chinesische Schlachtendarstellung des Krieges der Schwarzflaggen gegen die Franzosen. Zweiteiliger Holzschnitt auf Faserpapier. Format ca. 26 x 58 cm. Unter Glas in lackierter brauner Holzleiste gerahmt. China um 1886.

Panoramadarstellung der Tonkin-Kampagne aus chinesischer Sicht. Der Kampf um die Bucht von Tonkin, die heute den nördlichen Teil Vietnams ausmacht und damals als Protektorat zum chinesischen Kaiserreich gehörte, wird hier in mehreren Scharmützeln, Kämpfen und Schlachten synoptisch dargestellt. In der Bucht landen die französischen Kriegsschiffe an, aus denen die Truppen der mit Gewehren, Speeren und Kanonen bewaffneten Feinde zu Fuß oder zu Pferd das Land erstürmen.

Ihnen entgegen stellen sich die sogenannten Schwarzflaggen, die "Pavillons noirs", chinesische Guerillas, die sich seit 1865 in Vietam die Verteidigung des Landes gegen die Europäer und für die Chinesen verschrieben hatten.

Die Truppen der französischen "Expeditionskorps Tonkin" sind an den rechteckigen weißen Flaggen erkennbar, während die chinesischen Kämpfer überall ihre spitz zulaufenden schwarzen Flaggen tragen. Mehrere chinesische Forts mit Zinnenmauern sind auf den Bergen sichtbar, und auch die Taktik der Kämpfe aus dem Hinterhalt der bizarren Bergwelt sind eindrücklich dargestellt. Hintergrund war der Chinesisch-Französische Krieg, der vom Juni 1883 bis zum April 1886 stattfand und schließlich mit der französischen Besetzung dieses Teiles des kolonialen Indochinas endete, auch wenn die Kämpfe noch bis 1896 weitergingen. – Vereinzelte Knick- und Knitterspuren, der Bildträger teils etwas stärker gebräunt, hin und wieder etwas flauer im Druck, meist jedoch kontrastreich und insgesamt gut erhalten. Selten.

(Allom, Thomas). China historisch, romantisch, malerisch. XLVIII, 351 S. Mit 34 Tafeln in Stahlstichen. 26,5 x 20 cm. Halbleder (beschabt und bestoßen) mit goldgeprägtem RTitel. Carlsruhe, Kunst-Verlag, o. J. (1843).

Ausführlicher Bericht über China, seine Historie, Kultur und über seine wichtigsten Bauten. Mit zahlreichen Darstellungen von der Chinesischen Mauer, dem Alltag der Bevölkerung, dem Tempel Macao, einer traditionellen Teezubereitung, dem Hafen von Hong Kong, dem Confucius-Tempel in Schang-Hai etc. – Vorderes Innengelenk aufgeplatzt, stockfleckig und teils etwas gebräunt.

[*]: Regelbesteuert gemäß Auktionsbedingungen. [^]: Ausgleich von Einfuhr-Umsatzsteuer.

* Alle Angaben inkl. 25% Regelaufgeld ohne MwSt. und ohne Gewähr – Irrtum vorbehalten.

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2024 Galerie Gerda Bassenge

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2022 Galerie Gerda Bassenge