Für die Erhaltung der Göttinger Universität

Heyne, Christian Gottlob, Philologe, fast 50 Jahre Professor der Beredsamkeit und Dichtkunst in Göttingen, dort auch Direktor der Universitätsbibliothek, korrespondierte mit vielen Schriftstellern und Gelehrten der dt. Aufklärung und Klassik (1729-1812). Eigh. Brief m. U. "Heyne" und mit Adresse. 2 S. 4to. Göttingen 19.X.1804.

Nach Paris an den Arzt Heinrich Kohlrausch, Hausarzt der Familie Humboldt in Rom, Leibarzt der Königin Friederike von Hannover, zuletzt kgl. preußischer Obermedizinalrat (1780-1826). Kohlrausch hielt sich mit der schwangeren Caroline von Humboldt in Paris auf, wohin sie sich aus Rom, wo ihr Sohn Wilhelm plötzlich verstorben war, mit ihren jüngeren Kindern geflüchtet hatte. Von dem gleichfalls in Paris befindlichen Alexander von Humboldt erhofft sich Heyne Fürsprache bei Napoleon zur Erhaltung der Universität Göttingen in dem seit 1803 französisch besetzten Hannover. "... Die Güte Ihres Herzens, Ihr warmes Wohlwollen gegen mich, und nun auch die Äusserung Ihres patriotischen Eifers für Ihr armes Vaterland, hat mich sehr gerührt. Freylich ist es ein unerwartetes, kaum geträumtes Glück, daß uns ein so mächtiger Schutz zu Theil wird, daß unsere Universität ihre Sicherheit und Integrität noch behält; aber doch bedürfen wir fortdauernden Schutz und Sicherung für mögliche Fälle; wir können nicht Freunde, Beschützer, Gönner und Well-wishers genug in Paris haben. Ihren guten Rath habe ich sofort genuzt, und an den Hrn von Humbold [sic] geschrieben: Sie sind so gut und befördern die Inlage an ihn. Schon im Anfange dieses Jahres ist er mit seinem Herrn Bruder in Rom von der K. Societät d. W.[issenschaften] unter die auswärtigen Mitglieder aufgenommen worden. Dieß scheinen Sie noch nicht zu wissen, da Sie zum Doctordiplom rathen. Melden Sie mir, ob Sie es noch nöthig finden. Wir haben unsere Erhaltung hauptsächlich der Achtung der dortigen Gelehrten zu verdanken; alles, alles müssen wir nutzen, um sie uns zu erhalten; und Hr. v. Humbold ist gebeten, alles was er kan beyzutragen, um uns Freunde zu machen und zu erhalten. Thun Sie aber auch Ihrer Seits, was Sie nur beytragen können, Ihre alma mater, die Krone des Vaterlandes, unangetastet zu erhalten ...". Von Alexander von Humboldt, der, so weit er gehört habe, nach Rom und anschließend nach Deutschland reisen werde, erhofften er und der Zoologe Johann Friedrich Blumenbach sich Mitbringsel: Heyne "ein feines Stück griechischer gemalter Vase" und Blumenbach einen "Peruaner Schedel". "... Sähen Sie, daß Hr. v. H. von irgend etwas, was Südamerikanischen Kunstfleiß verräth, andern etwas zudenken sollte, so werfen Sie eine Erwähnung von Göttingen dazwischen ...". - Bemerkenswerter Brief, der das hohe Ansehen Alexander von Humboldts bereits im Jahre 1804 verdeutlicht, indem sich jemand wie Christian Gottlob Heyne nur von Humboldts Wohlwollen die Rettung der Göttinger Universität, "der Krone des Vaterlandes", verspricht und sich nicht scheut, dazu selbst ein Mittel wie die Verleihung der Ehrendoktorwürde einzusetzen. - Stärker gebräunt.

- Eigh. Brief m. U. "Heyne" sowie Adresse und Siegel. 1 S. 4to. Göttingen 1.IX.1811.

An den russischen Diplomaten Heinrich von Struve (1772-1851), kaiserlicher Legationsrat in Kassel, der ihn um Auskunft über den Göttinger Gauß-Schüler Woronkowsky gebeten hatte. Sendet das Ergebnis seiner Erkundungen als Beilage (hier nicht mehr vorhanden) und bemerkt dazu: "... einen aufrichtigen zuverlässigen Bericht über den Hrn. Woronkoffsky zu geben halte ich mich in mehrern Hinsichten verpflichtet, so leid es mir auch thut, daß daß er nicht völlig nach Wunsch ausfallen kan. Ich wußte nichts zweckmäßigeres, als daß ich seine beiden Lehrer befragte, Hrn Vetter Gauß und Prof. Thibaut; natürlicher Weise vertraulich, und ohne die Veranlassung meiner Frage wissen zu lassen ... Für die gütigen Äußerungen von Gefälligkeit und Nachsicht bey meinen Belästigungen mit Berichten nach Petersburg bin ich Ihnen höchlich verbunden ...". - Stärker gebräunt.

Humboldt, Alexander von, Naturforscher, Weltreisender (1769-1859). Eigh. Brief m. U. "Le B. de Humboldt". In franz. Sprache. 2 S. Gr. 8vo. Paris 6.VII.1851.

An den Archäologen Abbé Amédée Peyron. Bezeugt ihm zunächt seine "respectueuse reconnaissance pour les beaux travaux dont Il a enrichi une des régions les plus importantes de l'Archéologie. L'histoire philosophique des langues et de leurs variété organique est une des bases de l'histoire des races et quoique ... moins digne de Vous parler, Monsieur, des antiquités égyptiennes et de tout ce que Vous nous avez revêlé , qu'un trésor dont les recherches Vous sont connues, je ne cherche pas moins de m'instruire de toute ce qui a rapport aux liaisons entre le monde physique et le monde moral, entre les phénomènes de la Nature et ceux qui tendrent au développement successif de l'intelligence et a l'invention des formes dont la pensée s'est revêlée depuis le commencement de la civilisation sur les bords du Nile ...". Empfiehlt dann im folgenden ausführlich den bedeutenden Berliner Ägyptologen Heinrich Brugsch, später mit Pascha-Titel geehrt, der ab 1870 in Kairo die "École d'Égyptologie" leitete. Von Humboldt (der auch sein Trauzeuge war) und von König Friedrich Wilhelm IV. sehr gefördert, machte Brugsch, in steter Gegnerschaft zu Richard Lepsius, eine glänzende Karriere. Der vorliegende Brief ist ein interessantes Beispiel dafür, in welchem Maße sich Humboldt für den begabten jungen Gelehrten einsetzte. - Im übrigen schreibt er als Postscriptum zu Recht: "Daignez excuser ma triste écriture". - Kleiner Eck-Abriss außerhalb des Textes.

Russell, Bertrand, engl. Mathematiker und Philosoph, Nobelpreisträger (1872-1970). Eigh. Brief m. U. "Bertrand Raussell". 1 S. Kl. 4to. Harting, Petersfield, o. J.

An einen Herrn. "... I enclose a review of Sacks. I have said very little about the book, as it has no particular value, without being in any way pernicious ...".

Schleiermacher, Friedrich, der große Theologe und Philosoph, Mitbegründer der Berliner Universität (1768-1834). Eigh. Brief m. U. "Schleiermacher". 21/2 S. 8vo. (Halle) 30.XII.1806.

An Hofrat Eichstädt, den Herausgeber der "Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung", dem er seine Platon-Ausgabe erwähnt und das gekürzte Manuskript seiner Rezension von Fichtes Schrift "Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters" übersendet. "... es thut mir schon leid um manchen Beweis der Sophistik und machen Ein- und Ausfall den ich gestrichen habe. Schellings Darstellung habe ich eben von ihm erhalten, aber noch nicht hineinsehen können. Ich denke an beidem soll Fichte genug haben für eine Weile. Leider wird ihm nur an der russischen Grenze, wo er wahrscheinlich ist, Beides nicht leicht zu Gesicht kommen ...". Schleiermachers Rezension erschien in Nr. 18-20 (21.-23. Januar 1807) der Zeitschrift. Fichte war mit der preußischen Regierung nach Königsberg gegangen. Schleiermacher fügt voller Ironie hinzu: "... Sie haben ja nun Friede bei sich und gehören zum rheinischen Bunde, da wird ja Segen und Heil in Menge aufblühen, und das Monument auf dem Napoleonsberge wird gleichsam der Grundstein zu ganz neuem Gallischen Gedeihen werden ...". Nach der preußischen Niederlage vom Oktober waren nun auch die sächsischen Herzogtümer dem napoleonischen Rheinbund beigetreten.

Der Schatz des Priamos

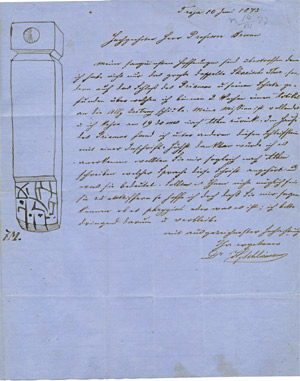

Schliemann, Heinrich, Archäologe, Entdecker Trojas und der Königsgräber von Mykenä (1822-1890). Eigh. Brief m. U. "Dr. H Schliemann". 2/3 S. Mit einer Federzeichnung. Gr. 4to. Troja 10.VI.1873.

An den Archäologen Heinrich Brunn in München. "... Meine sanguinsten Hoffnungen sind übertroffen denn ich habe nicht nur das große Skaeische Thor, sondern auch das Schloß des Priamos u seinen Schatz gefunden ... Meine Mission ist vollendet ... Im Hause des Priamos fand ich unter anderen diesen Schleifstein mit einer Inschrift. Höchst dankbar würde ich es anerkennen wollten Sie mir sogleich nach Athen schreiben welcher Sprache diese Schrift angehört und was sie bedeutet ...". - Die Federzeichnung stammt vermutlich nicht von Schliemanns Hand.

Wackerbarth, August Josef Ludwig Graf von

Brief 1810 an Marschall Duroc

Los 2550

Zuschlag

300€ (US$ 341)

Wackerbarth, August J. L. Graf von, Diplomat, Weltreisender, Historiker und Sonderling (1770-1850). Eigh. Brief m. U. "Aug. Raugrav von Wackerbarth" sowie Adresse und Siegel. In franz Sprache. 3/4 S. 4to. Hamburg 17.XI.1810.

An den französischen General Gerard Christophe Michel Duroc, Herzog von Friaul (1772-1813). "... On m'a dit hier, que Votre Altesse Serenissime veut vendre les terres données par Sa Majesté l'Empereur et Roi Napoleon le Grand dans le Duché de Saxe Lauenbourg. S'il est vrai, je prie Votre Altesse Serenissime d'avoir la grace de me le faire savoir, car je crois d'être en état de Vous le faire vendre bientôt ...". - Wackerbarth, der England, Amerika, Ostindien, Italien und die Türkei bereiste und zahlreiche Bücher verfaßte, verfolgte lebenslang vergeblich hohe finanzielle Ansprüche an das Herzogtum Sachsen-Lauenburg, die ihm seiner Überzeugung nach aus einer jahrhundertealten, seinen Vorfahren erteilten Schuldverschreibung erwachsen waren. Schließlich ließ er sich auf seinem Landsitz Wackerbarths-Ruhe in Zitzschewig bei Dresden nieder, weshalb sein Nachlaß im Sächsischen Hauptstaatsarchiv in Dresden aufbewahrt wird.

Wolff, Christian Frhr von, Philosoph, Jurist und Mathematiker, Professor in Halle und Marburg, international hoch geehrtes Mitglied wiss. Gesellschaften (1679-1754). Eigh. Brief m. U. "Ch Wolff". 1 S. Kl. 4to. Marburg 22.XI.1740.

An einen "Herrn Doctor". "... Aus Beykommendem werden Euer Hochedlen ersehn, daß es nunmehro zum Abzuge gehet. Jedoch weil ich Sie noch einmahl mit Bestellung einiger Brieffe werde bemühen müßen, wil noch nicht die Rechnung fordern ...". - Der vom pietistischen Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. aus Halle vertriebene Gelehrte war von Friedrich dem Großen gleich nach seinem Regierungsantritt zurückberufen worden und bereitete offenbar jetzt seine Abreise vor. - Etwas gebräunt; am unteren Rand ein kleiner Ausschnitt aus einem alten Antiquariatskatalog montiert.

Afrika. - Baratieri, Oreste, ital. General, ab 1892 Gouverneur der italienischen Kolonie Eritrea, 1896 in der Schlacht bei Adowa entscheidend geschlagen (1841-1901). Eigh. Brief m. U. "O. Baratieri". 11/2 S. Gr. 8vo. Asmara (Eritrea, Afrika) 10.VII. (wohl um 1894).

An einen Rechtsanwalt. Er bedaure sehr, daß der Adressat, wohl durch die afrikanischen Hygiene-Verhältnisse, erkrankt sei. Er empfiehlt sie sorgfältige Lektüre zweier Briefe an ihn über das Auswärtige Amt. - Baratieri, bereits häufig in Kämpfe mit Einheimischen verwickelt, versuchte 1896, von italienischer Seite gedrängt, durch eine entscheidende Schlacht gegen den Kaiser Menelik II. von Äthiopien dieses Gebiet dem italienischen Kolonialreich hinzuzugewinnen. Er erlitt jedoch bei Adowa eine verheerende Niederlage, mußte den Dienst quittieren, und Italien mußte im Vertrag von Addis Abeba Äthiopiens Souveränität garantieren. - Gebräunt; Faltenrisse.

Alba, Fernando Alv. de Toledo, Herzog von

Brief 1569 an den Bischof von Münster

Los 2553

Zuschlag

2.600€ (US$ 2,955)

Gegen Räuber in Münster

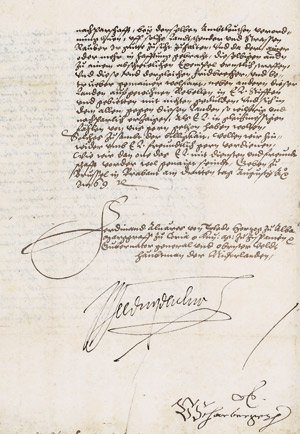

Alba, Fernando Alvarez de Toledo, Herzog von, span. Feldherr und Staatsmann, führte ein Schreckensregime in den Niederlanden (1507-1582). Brief m. U. "Alvarez de Toledo" (Paraphe) und Adresse. In deutscher Sprache. 2 S. Folio. Brüssel 3.VIII.1569.

An Johann, Bischof zu Münster, mit dem Ersuchen um Verfolgung und Bestrafung einiger in das Stiftsgebiet geflüchteter Räuber. "... Nachdem uns glaubwirdiglich angelanget, Waßmassen etliche aus diesen Niderlanden unserer verwaltung fluchtige Rebellen, sich freuentlich understanden, In negstverschinem Monat Julio die underthanen beder Graffschafften Zutphen, und zum Berge, bey nächtlicher weil haimblich zu uberfallen, und alda an mehr underschidlichen Örthern Heuser und Höue zu plundern, und den armen Leuthen Ire Varnuß von Hausrath, Claider, Auch ain gutte anzal Ochssen und ander Viehe abgenomen. Und die underthanen derselben orth gewaltiglich dermassen beschedigen, das Sy sich solcher freuentlichen vergewaltigung und bezwangnuß nicht unbillich zum höchsten beclagen ...". Ersucht den Bischof, seine Amtleute anzuweisen, "zubefurderung und erhaltung alles fridlichen wesens, und gutter nachparschafft ... uff solche Landtschender und Strassen Rauber Ir gutte zusicht zu halten" und die Gefaßten "zu einem abscheulichen Exempel" ernstlich zu bestrafen. - Eingelegt in einen alten Umschlag mit der Aufschrift: "Requisitoriales des Herzogs von Alba an den Bischof Joann dahier wegen einer Bande Straßenräuber welche nach geplünderten beiden Grafschaften Zutphen und Zum Berge mit ihrem Raube in dieses Stift sich begeben haben; mit darüber ertheiltem Antwortschreiben." - In der Tat liegen die Konzepte (4 S. auf 1 Doppelblatt. Folio) der Antwort des Bischofs und eines Amtmanns in Bocholt (beide vom 12.VIII.1569) bei, mit der Versicherung, daß man auf Personen solcher Art ein wachsames Auge haben werde. - Insgesamt 3 Teile. - Das Siegel des Briefes infolge des Öffnens nicht mehr vorhanden; sonst ordentlich erhalten.

Christine, Königin von Schweden

eigenhänd. Brief-Konzept 1687

Los 2557

Zuschlag

1.400€ (US$ 1,591)

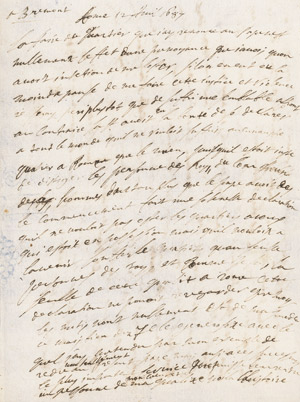

Christine, Königin von Schweden, Tochter Gustaf Adolfs (1626-1689). Eigh. Brief (Entwurf) m. U. "C". In französ. Sprache. 2 S. 4to. Rom 12.IV.1687.

An Monsier Bremont, ihren Gesandten in Den Haag. Ausführliches Schreiben der eigenwilligen und empfindlichen Königin in einer brisanten politischen Angelegenheit: die Aufhebung der Exterritorialität der Quartiere von Fürsten und Diplomaten in Rom. Über die Angelegenheit war es zu einem ernsten Zerwürfnis zwischen Ludwig XIV., Christines langjährigem Gegner, und Papst Innocenz XI. gekommen. Christine erläutert ihre Anerkennung der päpstlichen Verfügung, mit der sie dem französischen König und der Welt ihre königliche Großmut und Würde beweisen will. "Laffaire du quartier que iay renonce au Pape nest nullement leffet dune prevoyance que iavois, quon avoit intention de me lester, si lon en eut eu la moindre pense de me faire cette iustice et violence je serais peri plutot que de s[o]uffrir une semblable affront. au contraire Sa St. avoit eu la bonte de se declarer a tout le monde quil ne vouloit s[o]uffrir aucun austere qua[r]tier a Rome que le mien, puisquil estoit iuste de disting[u]er les personnes des Roys ... quil vouloit s[o]uffrir le quartier quau seule personne de Roy, et comme je suis la seulle de cette qualit[é] a rome, cette declaration ne pouvoit réregarder que moy. les motif[s] nont nullement esté de ma prudence mais bien dun zele e generosite avec lequel jay pretendu par mon exemple de rendre non seullement au present pape mais aussi a ses successeurs le plus important service que puisse leur rendre une personne de mon coeur et de ma qualite ...". - Die stolze Ex-Königin, die nach ihrem Übertritt zum katholischen Glauben meist in Rom lebte und sich mit Künsten und Wissenschaften beschäftigte, nahm auch nach ihrer Abdankung in Fällen wie diesem die Privilegien eines regierenden Souveräns in Anspruch. - Eigenhändige Briefe Christines sind selten.

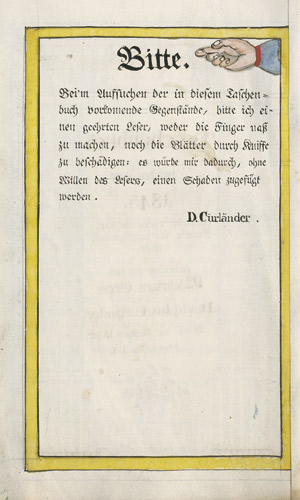

Curländer, David Joseph

Manuskript "Taschenbuch von dem Jahre 1845"

Los 2558

Zuschlag

2.600€ (US$ 2,955)

Ein baltisch-jüdischer Schriftkünstler unterrichtet Berlin

Berlin. - Curländer, David Joseph (geb. 1752). Illustriertes Manuskript. Feder mit Gold und Aquarell in vielen Farben auf Papier. Ca. 220 Bl., davon ca. 172 teilw. pag. Seiten beschrieben oder illustriert. 21 x 13 cm. HLederband des 19. (Rücken und Rückdeckel fehlen). Berlin (begonnen:) 15.IV.1844.

"Taschenbuch von dem Jahre 1845. für meine werthe Schüler, Freunde und nachsichtsvolle Leser geschrieben von dem 92jährigen Greis David Jos. Curländer. Berlin, den 15. April 1844. Johannis-Str. 3.A." Außerordentliche kalligraphische Leistung eines originellen Berliner Schriftkünstlers. Der aus dem kurländischen Örtchen Hasenpoth (lettisch: Azipute) in die preußische Hauptstadt eingewanderte Jude gibt in diesem "Taschenbuch", das ganz in der Art eines biedermeierlichen Almanachs gestaltet ist, nicht nur (auf S. 3) ein "Signalement" (wie es damals hieß) seines Äußeren, sondern auch eine 86 S. und 75 Kapitel umfassende "Skitzzze [!] meines Lebens", in der er in großem Ernst oder bitterer Ironie seine traurige Kindheit und Jugend in Armut und Mißhandlungen schildert, bis es ihm 1781 gelingt, über Königsberg nach Berlin zu kommen, wo er durch den Rabbi Herschel, den Hofrat Herz und den Mathematiker Lehmus eine freundliche Aufnahme findet. Beschreibt dann ausführlich sein Leben als Jude in Berlin, Heirat, Abenteuer, Begegnungen, Besuch seiner Familie aus Hasenpoth und die traurigen Schicksale seines jugendlichen Schwagers Wilhelm, den Curländer nach dem Tod seiner Frau (Wilhelms Schwester) unter seine Fittiche nimmt und gegen Wilhelms Peiniger, einen Tischlermeister, standhaft verteidigt. Dabei ist kaum von Curländers großen Erfolgen als Schreibmeister die Rede; nur in einer "süssen Erinnerung" (S. 6-9) zählt er mehr als 70 seiner prominentesten Schüler auf, darunter der Herzog Carl von Mecklenburg, die Fürstin Naraschkin aus St. Petersburg, der Prinz Loubetzky aus Warschau, die gesamte jüdische Prominenz Berlins (Wilhelm Beer, Giacomo Meyerbeer, Michael Beer, die Bankiersfamilien Fränkel, Ebers, Hirschfeld, Wolff, Veit, Güterbock, Mendelssohn, Riess, der Universitätsprofessor Eduard Gans u. v. a.), die Minister Nagler und Bernstorff, der Pädagoge Wadzeck, der Schauspieler Crüsemann und seine Familie etc.: eine beeindruckende Aufstellung. In der Art eines Almanachs folgen dann vielerlei unterhaltende Texte, Anekdoten, Rätsel, Gedichte ("vom Stadtrath Friedländer"), Huldigung an die Violinistinnen Milanollo, Musikstücke und Illustrationen. Der größte Teil des Textes, in ständig wechselnden Schrifttypen und jeweils golden oder farbig gerahmt, täuscht in verblüffender Weise Druckschrift vor. 27 Seiten sind mit getuschten Vignetten, Quodlibets (die er offenbar besonders schätzte), hebräischen Schrifttafeln, faksimilierten Zeitungsseiten, Theaterzetteln etc. sowie einigen Porträts gefüllt, darunter Giacomo Meyerbeer, Moses Mendelssohn und Napoleon. 6 Theaterzettel sind täuschend echt wiedergegeben; 5 von ihnen zeigen Werke jüdischer Autoren an: Meyerbeers Ein Feldlager in Schlesien, Die Hugenotten, Der Kreuzritter in Egypten, Robert der Teufel und Michael Beers Schwert und Hand. Auf einem - vielleicht imaginären - Theaterzettel des Königsstädtischen Theaters vom 29. Sept. 1843, Der alte Junggeselle von Paul de Kock, erscheint "Der 92iährige Greis Curländer" als Gast in der Titelrolle. 9 Seiten enthalten hebräische Texte. Da Curländers Zeichenkunst, sofern er nicht kopiert, Grenzen aufweist (vor allem Hände gelingen ihm nicht), erscheint fraglich, ob auch die sehr feinen Porträts Meyerbeers und Mendelssohns, selbst wenn es sich um Kopien handeln sollte, von Curländers Hand stammen. - Der Meister, von dem mindestens ein weiteres kalligraphisches Manuskript bekannt ist ("Taschenbuch für Damen und Herren", Berlin 1832), das in unserer 90. Auktion für 2600 Euro verkauft wurde, hat den vorliegenden Band offenbar nicht ganz fertigstellen können, wie nicht nur leere Intervalle, sondern auch einige unausgefüllte Linien zeigen. Ein drittes Werk Curländers, "Skizze meines Lebens" (Berlin 1846), ist, wie es scheint, nur im Druck erschienen. - Sehr originelles Unikat, das ungewöhnliche Einblicke in Berlins Kultur und Gesellschaft des Vormärz vermittelt.

- Ludwig XIV., König von Frankreich, der "Sonnenkönig" (1643-1715). Urkunde m. U. "Louis". Handschrift auf Pergament. Mit 2 angehängten Wachssiegeln (Durchmesser 11 bzw. 4 cm). 1 S. Quer-folio. Fontainebleau, Okt. 1702.

Gewährung von Privilegien an Anne Caluas, Gemahlin eines Musketiers, wegen ihrer "bonne conduite dans la Réligion catholique apostolique et Romain". - Eigenhändig zweimal gegengezeichnet vom Staatskanzler Louis Phelypeaux, Comte de Pontchartrain (1643-1727). - Die Unterschrift des Königs wahrscheinlich, wie üblich, von der Hand des "Secrétaire de la main". - Das Pergament am rechten unteren Rand durch Mäusefraß leicht beschädigt, mit Berührung der zweiten Signatur von Phélypeaux; das große Siegel gebrochen und zu großen Teilen (zeitgenössisch?) ergänzt, das kleine (mit den drei Bourbonenlilien) wohl komplett.

- Ludwig XV., König von Frankreich, "der Vielgeliebte" (1710-1774). Brief m. U. "Louis" und Adresse. 1/2 S. Folio. Compiègne 10.VIII.1771.

Strenger, rätselhafter Befehl an Mons. Langlé de Scoebequis "... Je vous fais cette Lettre pour vous ordonner de vous retirer à l'instant chez vous, sans vous assembler auparavant en aucun endroit, d'y rester et de n'y recevoir personne jusqu'à nouvel ordre, le tout sous peine de desobéissance ...". - Die Unterschrift "Louis" wohl, wie üblich, vom "Secrétaire de la main". - Einriss am rechten Rand unauffällig unterlegt.

- Philipp II. von Bourbon, Herzog von Orleans, Sohn Philipps I. von Orléans und der Liselotte von der Pfalz, Regent für den unmündigen Prinzen, späteren König Ludwig XV. (1674-1723). Vertrag mit Signatur "Philippe dorleans". 3 S. Folio. Paris 13.IV.1709.

"Constitution", Vertrag über Ländereien und Einkünfte. Mit den Unterschriften des Herzogs, zweier Anwälte und fünf hoher Regierungsbeamten, darunter Pierre Hariague, Sekretär des Königs, "trésorier général de la Maison et financier de S. Altesse Royale" (1680-1735) und Pierre Larcher, königl. Rat und "Président de la Chambre des Comptes".

- Schlacht von Roucoux. Brief-Bericht eines französ. Soldaten. 31/5 S., eng beschrieben. Mit Adresse und Siegel. 4to. Feldlager Tongres 13.X.1746.

Anonymer Brief eines französischen Soldaten an einen Postdirektor in Gihon (Normandie), bestehend aus einer umfangreichen und detaillierten Schilderung der Schlacht von Roucoux bei Lüttich, in der die französische Armee unter dem Marschall Moritz Graf von Sachsen mit ca. 60.000 Mann der "pragmatischen Armee" aus holländischen, britischen, hannoverschen Truppen und drei bayerischen Bataillonen (insges. ca. 40.000 Mann) unter dem Befehl Karl Alexanders von Lothringen gegenüberstand. Der Brief ist zwei Tage nach der Schlacht verfaßt und beschreibt penibel die Truppenbewegungen, das einleitende Bombardement, die Kavallerie- und Infanterie-Attacken der verschiedenen Regimenter und Bataillone, insbesondere auch die Taktik und klugen Maßnahmen Moritz' von Sachsen, des erfolgreichsten Feldherrn des 18. Jahrhunderts, der anschließend zum Generalfeldmarschall ernannt wurde. Der Briefschreiber schätzt die Verluste des Gegners auf 10.000 Tote, Verwundete und Gefangene, die eigenen auf 2000. Die heutige Geschichtsschreibung spricht von ca. 4000 Toten, Verwundeten und Vermissten auf Seiten der Alliierten sowie 1139 Toten und 2379 Verwundeten und Vermissten auf französischer Seite. Mit dem Rückzug der besiegten holländisch-britischen Armee endete die letzte größere Schlacht des österreichischen Erbfolgekrieges; sie bedeutete den Verlust der österreichischen Niederlande. Es dürfte nicht allzu viele solcher detaillierten Beschreibungen des Kampfgeschehens geben wie sie der vorliegende Brief eines unmittelbar Beteiligten bietet.

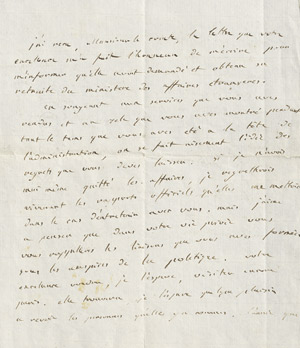

- Talleyrand, Charles Maurice de, Fürst von Benevent, Herzog von Dino, französ. Staatsmann (1754-1838). Eigh. Brief m. U. „Charles Maurice“. 2 S. Gr. 4to. Paris 17.XII.1807.

Kurze Zeit nach seinem Rücktritt als Außenminister eigenhändig an einen hohen Regierungsbeamten (Graf und Exzellenz), der ihn informiert hatte, daß er ebenfalls seinen Abschied aus dem Staatsdienst angeboten und erhalten hatte. „... en songeant aux services que vous avez rendus et au zele que vous avez montré pendant tout le tems que vous avez été à la tête de l’administration, on se fait aisement l’idée des regrets que vous dever laisser. si je n’avois moi même quitté les affaires, je regretterois vivement les rapports officiels qu’elles me mettoient dans le cas d’entretenir avec vous. mais j’aime à penser que dans votre vie privée vous vous rappellez des liaisons que vous avez formées sous les auspices de la politique. votre excellence voudra, je l’espère, visiter encore Paris. ... l’année que j’ai eu le plaisir de passer avec vous en pologne et en allemagne, les sentimens d’estime et d’attachement que vous m’avez inspiré doivent vous convaincre que je serai un des plus empressés à vous recevoir ici ...“. - Kleine Faltenrisse.

Friedrich I., König in Preußen

Pergament-Urkunde 1689 in seinem Namen

Los 2567

Zuschlag

260€ (US$ 295)

Friedrich I., König in Preußen, hier noch als Friedrich III., Kurfürst von Brandenburg (1657-1713). Urkunde in seinem Namen, unterzeichnet von dem bedeutenden kurbrandenburgischen Minister Paul von Fuchs (1640-1704). Deutsche Handschrift auf Pergament. 1 S. Mit kalligraphischer Kopfzeile und mit Lacksiegel in angehängter Blechkapsel. Quer-gr.-folio. Cölln a. d. Spree 16.II.1689.

Nachträglicher kurfürstlicher Konsens zu einer Wiederkaufs- und Erbschafts-Angelegenheit, bei der Katharina Maria Wöldicke in Arneburg von Maria Elisabeth von Treskow als Alleinerbin von Einkünften durch einen Bauern, einen "Halbspänner" und einen Kossäten eingesetzt wurde. Der ursprünglich versäumte Konsens wird hier nachgeholt. - Einschließlich des Siegels gut erhalten.

Friedrich I., König in Preußen

Pergament-Urkunde 1697 in seinem Namen

Los 2568

Zuschlag

200€ (US$ 227)

- Urkunde in seinem Namen, unterzeichnet von dem bedeutenden kurbrandenburgischen Minister Paul von Fuchs (1640-1704). Deutsche Handschrift auf Pergament. 121/2 S. Mit kalligraphischen Kopfzeilen und mit Lacksiegel in angehängter Blechkapsel. Kordelheftung. Folio. Cölln a. d. Spree 3.VI.1697.

Kurfürstliche Bestätigung des bereits 1687 geschlossenen Ehevertrags (Pacta dotalia) zwischen Adam Georg von Schlieben, Geheimer Rat, Ritter und Commendator des Johanniter-Ordens, und Charlotte von Flemming, Tochter des weiland Commissarius in Pommern, Joachim Ewald von Flemming. Mit umfangreichen Bestimmungen über Mitgift an Geld und Gütern, Besitz- und Lehnsverhältnisse, Erbschaftsregelung etc. - Die Außenblätter etwas angestaubt; sonst einschließlich des interessanten und schönen Siegels gut erhalten.

Friedrich II., der Große, König von Preußen

Pergament-Urkunde 1749

Los 2569

Zuschlag

700€ (US$ 795)

Friedrich II., der Große, König von Preußen (1712-1786). Urkunde m. U. "Fch" und angehängtem Siegel in gedrechselter Holzkapsel. Deutsche Handschrift auf Pergament. 6 Bl., davon 5 S. beschrieben. Kordelheftung. Folio. Berlin 19.VII.1749.

Incolats-Diplom für Carl Benedict von Kalbacher, seine Familie und Nachkommen, die im preußisch gewordenen Herzogtum Schlesien ansässig werden möchten. Kalbacher war Kammerrat des Grafen Philipp Gotthard von Schaffgotsch, Fürstbischof von Breslau. Mit Darstellung der Rechte, Privilegien und Pflichten Kalbachers. Gegengezeichnet von Friedrichs Kriegs-, Staats- und Kabinettsminister Heinrich von Podewils (1695-1760), der die preußische Außenpolitik leitete. - Durchgehend vertikale Mittelfalte, dadurch stellenweise etwas Schriftabrieb; die Kordel stellenweise zerschlissen, das preußische Siegel in der Kapsel wohlerhalten.

Friedrich II., der Große, König von Preußen

Brief 1764 an Minister Graf Schlabrendorff

Los 2570

Zuschlag

400€ (US$ 455)

Friedrich II., der Große, König von Preußen (1712-1786). Brief m. U. "Fch". 1/2 S. 4to. Potsdam 7.X.1764.

An den Grafen Ernst Wilhelm von Schlabrendorff (1719-1769), den verdienstvollen Staatsmann und Etats-Minister von Schlesien. "... Daß nach Eurem Bericht vom 3ten dieses Ihr der verwitweten v. Sueerts die ihr von Mir accordirte jährliche Pension von 200 Rthlr. gehörig angewiesen habet, solches ist gantz gut und behalte Ich Mir vor von denen noch übrigen Achtzig RThlr. vacanter Pensionen gelegentlich weiter zu disponiren ...". - Anscheinend handelt es sich um die Witwe oder eine andere Verwandte des Ernst Maximilian Baron von Sweerts (1710-1757), der bis zu seinem Tod Intendant von Friedrichs Berliner Hofoper gewesen war. Schlabrendorff seinerseits gehört zu jenen bedeutenden Persönlichkeiten aus des Königs Umgebung, die am Sockel des Rauchschen Friedrichsdenkmals in Berlin dargestellt sind.

Friedrich II., der Große, König von Preußen

Brief 1785 an den Marquis de Condorcet

Los 2571

Zuschlag

600€ (US$ 682)

- Brief m. U. "Federic". In franz. Sprache. 3/4 S. 4to. Berlin 7.I.1785.

An den großen französischen Aufklärer und fortschrittlichen Philosophen Marie Jean Caritat, Marquis de Condorcet (1743-1794), Verfechter von Freiheit, Gleichberechtigung und Toleranz. Der König bedankt sich für die Zusendung der gesammelten Werke d'Alemberts, die ihm Condorcet am 23. Oktober 1784 geschickt hatte, und geht auf Teile des Inhalts ein. Vor allem bedauert er, daß d'Alembert Tacitus nur zum Teil übersetzt habe. "... J'en ai lu quelques essais qui ont paru dès le commencement. C'est dommage qu'il n'ait pas traduit Tacite en entier. Mais un homme qui étoit original lui même, & qui a fourni une infinité d'ouvrages sur les matières scientifiques, ne devoit pas passer sa vie à traduire ce que d'autres avoient fait. Tacite est peut être de tous les auteurs de l'antiquité celui qui étoit le plus propose pour être traduit par un Geomêtre, parce qu'il est ferré, énergique et plein de force. Je ne sache d'ailleurs pas, qu'aucun de nos grands Geomêtres ait traduit des ouvrages de l'antiquité. Newton fit un commentaire sur l'apocalypse, mais feu d'Alembert lui est bien supérieur par le choix qu'il a fait, car il n'y a pas de comparaison à faire des sages reflexions de Tacite, aux bolivarnes de St. Jean ...".

[*]: Regelbesteuert gemäß Auktionsbedingungen. [^]: Ausgleich von Einfuhr-Umsatzsteuer.

* Alle Angaben inkl. 25% Regelaufgeld ohne MwSt. und ohne Gewähr – Irrtum vorbehalten.

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2024 Galerie Gerda Bassenge

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2022 Galerie Gerda Bassenge